José Daniel Cuevas Torres

Fabricando Vagos: Apuntes sobre el Determinismo Ambiental en Puerto Rico

Tinta regada

1 de enero de 2025

La relación del ser humano con el medio ambiente es una de las preocupaciones recurrentes del siglo XXI. Pero a menudo se desconoce que esa relación ha sido una fuente de conflictos desde hace siglos. Entre los siglos XVIII y XX, la idea del determinismo ambiental se utilizó en Puerto Rico para racionalizar la imposición del capital euro-estadounidense por encima de las antiguas relaciones laborales de subsistencia de los indígenas y del campesinado local. Sin embargo, a pesar de la aplicación de esta noción al contexto de los colonialismos europeos, el determinismo ambiental fue articulado muchos siglos antes de la llamada “Era de los Descubrimientos”. El progenitor del determinismo ambiental fue Hipócrates de Cos (c. 460 a.C.– c. 370 a.C.), quien es recordado como el fundador de la ciencia médica en Occidente. Cabe destacar, por un lado, que Hipócrates aportó a la versión europea de esta disciplina sus códigos éticos y el uso de la observación clínica para definir y tratar las enfermedades; dejando atrás las consideraciones mágico-religiosas. Por otro lado, también nos dejó la visión eurocéntrica del determinismo ambiental por medio del ensayo “Aires, Aguas y Lugares”; el cual forma parte de los Tratados Hipocráticos (escritos entre los siglos V y IV a.C.). Se desconoce si el ensayo fue escrito por el propio Hipócrates o sus discípulos; pero podemos verlo como una obra conjunta de la escuela hipocrática.

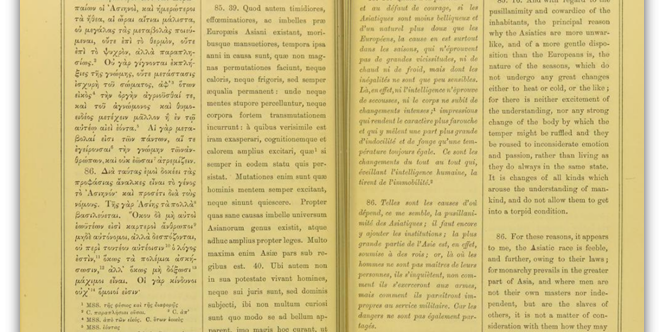

Específicamente, la teoría del determinismo ambiental esbozada en “Aires Aguas y Lugares” divide las poblaciones del mundo conocido en “asiáticos” y “europeos”. Dicha categorización de los grupos humanos permite el argumento de que la falta de variaciones extremas en las estaciones del año y la fertilidad abundante de los suelos en donde residen los primeros, junto con sus instituciones monárquicas, generan docilidad e indolencia entre los “asiáticos”. El hábitat escabroso, elevado y climáticamente variable de los segundos; en combinación con sus instituciones oligárquicas o “libres”, facilitan tanto el ejercicio de las pasiones como el pensamiento y el acondicionamiento físico entre los “europeos”. Estas presunciones les otorgan “an enterprising and warlike disposition” a los “europeos” que la mayoría de los “asiáticos” no comparten. (Cornarius, Littré and Adams 1881, 71, 97, 99, 103) Entendiendo el determinismo como la noción de que todo fenómeno social esta inalterablemente influenciado por causas externas a la voluntad humana colectiva o individual; Hipócrates y sus discípulos crean un determinismo que se cimenta sobre la geografía, el clima y las formas de gobierno en donde se desenvuelven las sociedades humanas.

Cabe destacar que la teoría hipocrática del determinismo ambiental puede comprenderse como un producto de su contexto histórico. La memoria de las Guerras Médicas (492 a.C. – 449 a.C.) entre las polis griegas y el imperio aqueménida estaba viva entre los griegos de la época. El propio Hipócrates habría presenciado o escuchado sobre la Guerra del Peloponeso (431 a.C. – 404 a.C.) entre las ciudades estado de la región y vivió el resto de sus días bajo el periodo hegemónico de la poli militarista de Esparta (entre el 404 a.C. y 371 a.C.). El determinismo ambiental, por ende, surgió inicialmente como una forma de racionalizar la defensa de la propiedad y el estatus social de las élites ciudadanas griegas frente al imperio persa; así como los conflictos entre éstas por el control regional. Los “hombres libres” de Grecia podían convencerse de que su beligerancia era biológicamente inherente y no una manifestación de las ambiciones socio-económicas de su clase. Dichas ambiciones se expresaban, en la práctica, a través de la poli o ciudad estado; la cual constituía una herramienta de control social y geopolítico al servicio de los terratenientes griegos.

De hecho, cabe mencionar que la adjudicación de comportamientos emprendedores y beligerantes exclusivamente a la categoría de los “europeos” hacen que el determinismo ambiental sea una teoría racista. La razón de ello radica en que la teoría desarrollada en “Aires, Aguas y Lugares” divide a los grupos humanos en categorías irreversiblemente superiores e inferiores. La regeneración o la degeneración de esos grupos, a su vez, está determinada por factores naturales inalterables; cuyos resultados se presumen que son observables. Eso es evidente cuando Hipócrates y sus discípulos mencionan que “In respect of the seasons and figure of body, the Scythian race, like the Egyptian, have a uniformity of resemblance”, (Cornarius, Littré and Adams 1881, 79) que se refleja en una apariencia “gross and fleshy, with ill-marked joints, of a humid temperament, and deficient in tone; the internal cavities, and especially those of the intestines, are full of humours; for the belly cannot possibly be dry in such a country, with such a constitution and such a climate”. (Cornarius, Littré and Adams 1881, 83) Este aspecto del determinismo ambiental es complementario al concepto griego del ethnos, el cual ya era familiar en el contexto inmediato del autor. Dicho término supone que los seres humanos están divididos en grupos que comparten la misma sangre (o ascendencia), lenguaje, religión y costumbres culturales. Por ende, tanto la teoría hipocrática como la noción del ethnos combinan la biología y la cultura humana en un esquema que hoy reconoceríamos como racismo.

Aunque el ensayo no elabora sobre los orígenes específicos de las instituciones políticas, el determinismo ambiental asume implícitamente que los sistemas políticos reflejan las constituciones físicas y mentales de los seres humanos. Un grupo física y psicológicamente pasivo, o “húmedo” en el lenguaje del texto, generaría la sumisión colectiva requerida para una monarquía; mientras que el emprendimiento de los grupos residentes en climas variables crearía sistemas oligárquicos o “libres”. El texto cree, por ejemplo, que “if any one [asiatic] be naturally warlike and courageous, his disposition will be changed by the [monarchical] institutions.” (Cornarius, Littré and Adams 1881, 73) Todo gobierno, en este sentido, se convierte en una manifestación de colectivos que se definen como superior o inferior a priori gracias a la influencia del clima. En resumen, no cabe duda que la función social del determinismo ambiental consiste en ofuscar las relaciones de clase que surgen de factores económicos en vez de biológicos.

A pesar de la reputación de Hipócrates, la teoría del determinismo ambiental no tuvo una amplia acogida sino hasta la imposición de los colonialismos europeos en el siglo XVI. Esto se debe, por un lado, a que las polis griegas fueron conquistadas por Roma en el siglo II a.C. y no pudieron crear un imperio duradero. Por otro lado, los nacientes imperios globales de Europa occidental requerían un marco teórico que justificara la imposición de relaciones extractivas sobre los territorios bajo su influencia y el determinismo ambiental demostró ser el más apropiado. La primera aplicación sistemática de esta teoría a Puerto Rico yace en la Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto-Rico (1788) de Fray Iñigo Abbad y Lasierra (1745-1813). El libro, escrito por un clérigo peninsular, fue el primer texto de historia publicado sobre la Isla y brinda muchos detalles etnográficos invaluables sobre la cultura puertorriqueña del siglo XVIII.

Sin embargo, el texto interpreta la historia cultural de Puerto Rico desde los márgenes estrechos del determinismo ambiental. Lasierra declara, por ejemplo, que el “calor del clima” hace que los puertorriqueños del siglo XVIII sean

… indolentes y desidiosos; la fertilidad del país que les facilita los medios para alimentarse los hace desinteresados y hospitalarios con los forasteros, la soledad en que viven en sus casas de campo los acostumbra al silencio y cavilación; la organización delicada de su cuerpo auxilia la viveza de su imaginación que los arrebata á los extremos; la misma delicadeza de órganos que los hace tímidos, los hace mirar con desprecio todos los peligros y aun la misma muerte… (Lasierra 1866, 400)

Por lo tanto, tampoco nos sorprende que el texto describa a los indios taínos que lucharon contra la colonización española a principios del siglo XVI como “flojos, indolentes, enemigos de toda fatiga y de una aversión estremada [sic.] á todo trabajo” debido a la “corta cantidad y poca sustancia de los alimentos que usaban, la facilidad que tenían de adquirirlos sin trabajo, el calor excesivo del clima y la falta de cuadrúpedos para ejercitarse en la caza”. (Lasierra 1866, 41) Se pueden ver aspectos cruciales que componen la teoría hipocrática del determinismo ambiental en ambas descripciones; como la degeneración físico-mental que produce la falta de variaciones climáticas y la carencia de emprendimiento instigada por la fertilidad de los suelos. Esto se complementa con la visión euro-céntrica, surgida durante la “Era de los Descubrimientos”, de que el habitante de los trópicos es un no-creyente inculto que “tiene” la obligación de asumir los hábitos del europeo cristiano. Cristóbal Colón, por ejemplo, no le otorgaba “the Indians the right to have their own free will”; sino que eran “living objects” (Todorov 1987, 48) que poseían de antemano virtudes cristianas como la mansedumbre y la disposición hacia el trabajo que los conquistadores españoles “tenían” que alentar por medio de la violencia. (Todorov 1987, 45-46)

Pero curiosamente, Lasierra no deriva su perspectiva directamente de “Aires, Aguas y Lugares”; sino de la versión del determinismo ambiental que fue desarrollada por Montesquieu (1689-1755) en el Libro XIV de su obra El Espíritu de las Leyes (1748), titulado “De las Leyes en Relación a la Naturaleza del Clima”. Las primeras tres oraciones del Capítulo VI del libro de Lasierra parafrasean las primeras dos páginas del Libro XIV del texto de Montesquieu. En ambos se alega que el frío acondiciona la musculatura del cuerpo humano y fomenta la circulación de la sangre, incrementando el vigor físico-mental de los residentes de los climas templados. En los habitantes de los climas tropicales, a su vez, el calor relaja los músculos y la circulación de la sangre; lo cual induce la aparente falta de vigor en ellos. Evidentemente, esta versión del determinismo ambiental cambia el factor de las variaciones climáticas de su contraparte hipocrática por una dicotomía entre climas templados versus tropicales. Dicho cambio corresponde a la necesidad de adaptar el determinismo ambiental a la coincidencia de que los primeros imperios globales se originaron de un puñado de países templados.

Cabe destacar, sobre este particular, que el racismo latente del determinismo ambiental de Montesquieu respondía a la necesidad de las nacientes burguesías de Europa de imponer un régimen de trabajo sobre sus colonias que les generaran ganancias. En ese sentido, este pensador elabora un aspecto que el determinismo ambiental de Hipócrates no contempla. Si los sistemas políticos influyen tan poderosamente sobre las personas como el clima, pues ¿pueden y deben las instituciones políticas alterar los supuestos efectos del medio-ambiente sobre los individuos? Montesquieu contesta, afirmativamente, de la siguiente manera: “Agriculture is the principal labor of man. The more the climate inclines him to shun this labor, the more the religion and laws of the country ought to incite him to it.” (Montesquieu 1899, 226) La implicación de esa afirmación es que un régimen colonial puede posicionarse como un “mal necesario” para obligar a los “nativos” a trabajar para generar ganancias, “por su propio bien”.

Esta es, precisamente, la recomendación propuesta por Lasierra a las élites peninsulares y criollas para “extraer de la miseria en que viven á tantos infelices”. El autor aconseja que, después de repartir la tierra como propiedad privada entre agricultores locales y extranjeros, se fomente la siembra de frutos menores y la circulación de dinero para “que con este auxilio puedan adquirir medios para formar sus plantaciones de algodón, café, caña y los ingenios necesarios, y sus producciones lleguen á estado de extraerse con utilidad á la Capital ó fuera de la isla”. (Lasierra 1866, 283, 284) Las recomendaciones de Lasierra, por lo tanto, representan la economía de subsistencia de los puertorriqueños como un problema que debe ser resuelto a través de un esquema agro-capitalista que esté subordinado a las demandas del mercado europeo. Pero si consideramos el comentario del autor de que el campesino del siglo XVIII que tenga “cuatro vacas y un pedazo de tierra para mantenerlas, plantar un platanar y sembrar un poco de arroz ó de maíz, se considera hombre acomodado y con medios sobrados para mantener una familia”, (Lasierra 1866, 403; el énfasis es mío) nos damos cuenta que está fabricando la imagen de un puertorriqueño vago para justificar la desviación de su trabajo hacia los fines mencionados.

Por lo tanto, no debe sorprendernos que el determinismo ambiental fuese repetido ad nauseam por los corresponsales de guerra estadounidenses que escribieron sobre Puerto Rico durante la ocupación militar del país entre 1898 y 1899. Los argumentos e imperativos colonialistas de Lasierra encuentran su eco, más de cien años después, en Puerto Rico and its Resources (1899) de Frederick Albion Ober. Su autor nos dice, por un lado, que

… it is in the temperate regions that man has made his greatest development – in the arts, literature, science; in everything that makes for progress and well-being, and this is doubtless owing to the difference of environment. In the tropics his energies are dissipated; in the temperate zone he is thrown upon himself, as it were, and becomes resourceful, self-reliant. (Ober 1899, 240)

Por otro lado, la diferencia principal entre la narrativa de Lasierra y la de Ober radica en que la segunda enfatiza que la Isla “has hitherto had every incentive to industry suppresed by an alien soldiery and unsympathetic bureaucracy” (Ober 1899, 236) del sistema de gobierno español. Esto, al mismo tiempo, facilita la presunción de que a partir de la ocupación militar de los Estados Unidos habrá “another Puerto Rico to arise from the ashes of the old – that is, American energy and capital will evoke wonders from the soil and convert the climate into an ally instead of an enemy.” (Ober 1899, 238) En fin, no cabe duda que el determinismo ambiental es una antigua idea eurocéntrica que encontró su lugar durante la era de los colonialismos europeos como un argumento propagandístico a favor del capital euro-estadounidense; en detrimento de las relaciones laborales de los campesinos y pueblos originarios de Puerto Rico. Dicha teoría fabricó la representación de un puertorriqueño vago que, objetivamente, no existía.

Fuentes citadas:

Cornarius, Janus. Emile Littré and Francis Adams, trans. 1881. Hippocrates on Airs, Waters and Places. London: Messrs. Wyman & Sons.

Lasierra, Fray Iñigo Abbad y. 1866. Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan Bautista de Puerto-Rico, ed. José Julián Acosta y Calbo. Puerto-Rico: Imprenta y Librería de Acosta.

Montesquieu (Charles de Secondat), Barón de. 1899. “Book XIV: Of Laws in Relation to the Nature of the Climate”, En The Spirit of Laws, trans. Thomas Nugent. 221-234. New York: The Colonial Press.

Ober, Frederick Albion. 1899. Puerto Rico and its Resources. New York: D. Appleton and Company.

Todorov, Tzvetan. 1987. The Conquest of America: the Question of the Other, trans. Richard Howard. New York: Harper & Row, Publishers.